|

Валентина Андреева

«Да здравствует игра!»

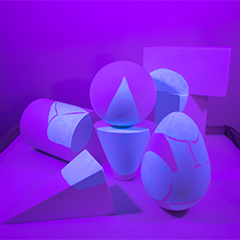

Тактильные инсталляции, шелк

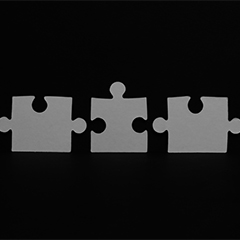

Проект посвящен знакомству с инклюзией изнутри, через тактильные и визуальные инсталляции «Между» и «Скриншоты эмоций», которые являются метафорами личного опыта слабослышащей художницы.

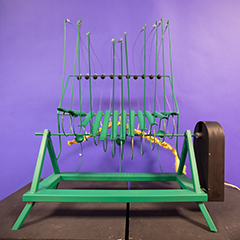

«Между»

Инсталляция

Символизирует ситуацию, когда социализированный слабослышащий человек не владеет жестовым языком, поэтому не может быть включен в общество слабослышащих. Но в то же время ввиду своих особенностей он не может быть полностью включен в общество «обычных» людей. В связи с этим предпринимаемые попытки инклюзии (например, включение жестового языка в перечень сопровождающих услуг в музеях и других культурных институциях) не всегда успешны для тех, кто оказался «между».

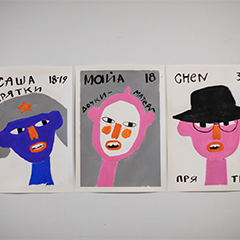

«Скриншоты эмоций» (серия эмоциональных состояний, вызванных дискоммуникацией)

Инсталляция

- «Eyes that Listen» – своеобразный графический «скриншот» моего состояния, когда я разговаривала с сотрудником кафе, но он был в маске, и я без визуального восприятия речи никак не могла понять его слова. Я испытывала гнев, бессилие, фрустрацию: как будто я нахожусь в другой стране, языка которой не знаю.

- «Пью кофе в тишине». Без слуховых аппаратов я ничего не слышу. Так получилось, что, когда сломался слуховой аппарат, мы с семьей пошли в кафе перекусить. Я не могла общаться с официантом и семьей, не слыша своего голоса, тем не менее получила удовольствие от своей чашки кофе в вынужденной тишине.

- «Мои первые слуховые аппараты». Мне 5 лет, светит яркое солнце, я шагаю по весенней Москве с папой и бабушкой. Мы приехали из Рязани купить мне слуховые аппараты. Когда их включили, я испытала шок от обрушившихся на меня громких непонятных звуков.

- «Утренний кофе». Утро – это время кофе, тишины и моих мыслей. Я отдыхаю от звуковой информации и настраиваюсь на новый день. Скоро начну будить детей, отвозить их в школы, а пока глоток кофе и утренняя тишина.

- «Мадрид». Во время поездки в Испанию мы посетили художественный магазин в Мадриде. Я хорошо говорю на английском, обратилась к менеджеру, но в какой-то момент растерялась и не могла понять, сколько стоят товары для рисования без ценников. Менеджер, очень приятная женщина, уловив мою тревогу, ласково успокоила меня и просто стала писать на бумаге цену и откладывать рядом с ней интересующий меня товар. Я помню свой восторг от того, как она тактично мне помогла.

- «Вид из окна машины». Когда я за рулем, я сильно концентрируюсь на дороге. Если со мной заговорить, шум машины обычно не дает расслышать речь собеседника. Чтобы лучше понимать его, мне необходимо перенести свой фокус внимания с дороги на говорящего, что я, конечно, не могу сделать. Вместо разговоров со мной мои дети чаще слушают аудиокнигу, которую я воспринимаю как некий белый шум. Белый шум и вид за окном накладываются на мои мысли и мое эмоциональное состояние.

- «Резонанс». Когда я говорю с незнакомым человеком, есть вероятность, что я «не совпаду» с ним и мне будет сложно понимать его речь. Так получилось и с врачом, которая проводила обследование для повторного получения водительских прав. В полной уверенности, что я совсем ее не понимаю, она стала грубить и хамить мне. В то время как ее коллега говорила тихо и спокойно, и я прекрасно ее понимала.

- «Спросите у нее». Мне 4 с небольшим годика, мы пришли на очередное освидетельствование с папой. Врач не знал, какие вопросы мне можно задать, и папа предложил спросить у меня буквы из висевшего на стене алфавита. Врач очень удивилась. «Она знает буквы?» Папа ответил: «Спросите у нее».

- «Шепот». Шепот как нечто недоступное мне, нечто, что мой слух не в состоянии уловить, разобрать, представляется мне светлым, пастельным, почти белым, но при этом с многогранными оттенками, однако ввиду своей особенности я воспринимаю его как какой-то однородный шум.

- «Аня». В магазине я не смогла понять вопрос кассира. Переспросила и опять не поняла. Дочка быстро сориентировалась и по собственной инициативе повторила мне вопрос кассира, ее я поняла с легкостью, хотя она сказала его своим обычным голосом и тоном. Меня это так порадовало, такая помощь с ее стороны!

- «Мимикрия». Очень хорошо считывался посыл родителей (особенно папы, который максимально занимался мной): я должна быть нормальной. То есть при взгляде на меня и при общении со мной я должна так себя вести, чтобы никто не заподозрил меня в том, что я слабослышащая. Чтобы за спиной папа сказал собеседнику: «Она плохо слышит», а собеседник не сразу поверил. Посыл я считала криво, но на совесть: мимикрия в ущерб самой себе стала моим вторым «я».

- «Рисование». Сколько себя помню, я рисовала. Мама говорит, что первый рисунок был в 9 месяцев фломастерами на одеяле в детской кроватке. Крокодил, нарисованный в 2,5 года, вполне угадывается на сохраненном мамой детском рисунке. Потом художественная школа, в которую я всегда сбегала с радостью, в отличие от обычной школы, которую я избегала.

- «Конкурс». Я прошла конкурс по английскому языку, где приз – поездка в США на год с проживанием в американской семье. Он бесплатный, и я прошла его единственная из своей школы. На меня никто не делал ставку из учителей, и я горжусь, с одной стороны, а с другой – думаю, что это только потому, что я плохо слышу и организаторы пошли мне навстречу, убрав аудирование, которое я не понимаю на слух.

- «Мимикрия-2». Мне задали вопрос, который я не расслышала. По интонации и вопросительному виду собеседника почему-то решила, что это вопрос из серии «да/нет», и непроизвольно кивнула. Увидев, как удивился собеседник, сразу поняла, что не угадала, а мое стеснение переспрашивать и мимикрия под нормальность сыграли со мной злую шутку снова.

- «Папа». Я папина дочка. Папа очень меня любил. Когда мы смотрели фильмы, он всегда рассказывал мне тихонько сюжет и реплики, потому что я не могла на слух понимать речь «из телевизора». Мне вообще сложно разобрать речь, искажаемую динамиками телевизора, телефона, магнитофона. Еще у нас были проигрыватель и пластинки. Я слышала голос, но практически никогда не понимала, что он говорит. Но мне его часто включали в надежде, что я смогу разобрать.

- «Телефон». Я ненавидела телефон и попытки приобщить меня к телефонным разговорам. Я ничего не понимала в голосе из трубки. Я сознательно вычеркнула телефон из своей жизни. Но папа не терял надежды. Однажды он попросил поговорить с бабушкой, его мамой. Я очень резко отказала. Он обиделся, и я должна была потом просить прощения у бабушки. А я не понимала: за что?

- «Америка». В Америке мне было сложно и легко. Сложно от обилия совершенно другой аудиоинформации, тотального погружения в другую языковую среду. Легко – потому что я носила с собой блокнот и ручку и спокойно просила написать мне вопрос, когда я не могла его понять, ведь иностранцу это очень даже позволительно. Письменно заданный вопрос не вызывал сложностей, английский я знала. А отношение ко мне было дружелюбным.

- «Переводчик». Когда Аня была маленькой и только начинала говорить, мне было сложно ее понять. Никак не могла настроиться на ее речь, столь нечеткую поначалу. И старший ребенок часто выступал ее «переводчиком», особенно в конфликтных ситуациях, когда Аня начинала заводиться оттого, что ее не понимают и она не может получить желаемое. Это оказалось настолько удобно, что он доносил не только до меня, но и до остальных членов семьи тему Аниного разговора.

- «Универ». После того как я провела весь 10-й класс в США, я безнадежно отстала от своей школьной программы. Вместо золотой медали я доучивалась в абсолютно расслабленном темпе, а поступать решила на филологический факультет (за английский я уже не переживала). Но это оказалось очень интересно – учить новые языки. Так я стала изучать арабский и французский, сама от себя пребывая в шоке.

- «Современное искусство». Никогда не поздно выбирать себя, узнавать себя, понимать, чего ты хочешь и зачем ты здесь.

|

Valentina Andreeva

Long Live the Game!

Tactile installations, silk

This project is dedicated to getting to know inclusion from within through tactile and visual installations: ‘Between’ and ‘Screenshots of Emotions’. They serve as metaphors for the personal experience of a hearing-impaired artist.

Between

Installation

This installation symbolizes the situation when a socialized yet hearing-impaired person does not possess sign language skills, thus failing to be included in the community of the hearing-impaired. At the same time, due to his or her uniqueness, the person can’t be fully integrated into the society of ‘ordinary’ people. That is why inclusivity-focused attempts take place (such as including sign language as part of accompanying services in museums and other cultural institutions). However, are not always successful for those who find themselves ‘in between’ of these two societies.

Screenshots of Emotions

Installation

The project presents a series of emotional states caused by miscommunication.

1. ‘Eyes that Listen’ is a graphic ‘screenshot’ of my state when I was talking to a café employee. He was wearing a mask and I couldn't understand his words without visual speech perception. I felt anger, helplessness, and frustration, as if I were in a foreign country without knowing its language.

2. ‘Drinking Coffee in Silence’. Without hearing aids, I can't hear anything. When my hearing aid broke, my family and I went to a café for a snack. I couldn't communicate with the waiter and my family because of being unable to hear my own voice. I still enjoyed my cup of coffee yet forced to drink it in silence.

3. ‘My First Hearing Aids’. I was 5 years old, the sun was shining brightly, and I walked through the spring streets of Moscow with my dad and grandma. We came from the city of Ryazan to buy me hearing aids. When they turned them on, I experienced a shock from the loud and incomprehensible sounds that overwhelmed me.

4. ‘Morning Coffee’. Morning is the time for coffee, silence, and my thoughts. I rest from auditory information and prepare for the new day. Soon, I'll wake up the children and take them to school, but now I’ll enjoy sipping my coffee and the morning silence.

5. ‘Madrid’. During our trip to Spain, we visited an art store in Madrid. I speak English well and turned to the manager, but became confused at some point and couldn’t understand the prices of art supplies without price tags. The manager, a very pleasant woman, sensed my distress and reassuringly wrote down the prices on paper and placed them next to the items I was interested in. I remember my delight at how tactfully she helped me.

6. ‘View from the Car Window’. When I'm driving, I focus heavily on the road. If someone tries to talk to me, the noise of the car usually prevents me from hearing their speech. To understand them better, I would need to shift my attention from the road to the speaker but I can't do that, of course. Instead of talking to me, my children often listen to an audiobook, which I perceive as a kind of white noise. The white noise and the view outside the window overlap with my thoughts and emotional state.

7. ‘Resonance’. When I talk to strangers, there is a chance that I will mismatch with them and I will find it difficult to understand their speech. This happened with a doctor who was conducting an examination for the reissuance of my driver's license. Completely convinced that I didn't understand her at all, she started being rude and disrespectful to me. At the same time, her colleague spoke softly and calmly, and I understood her perfectly.

8. ‘Ask Her’. I was just a bit over 4 years old when we came for another examination with my dad. The doctor didn't know what questions to ask me and my dad suggested asking me the letters from the alphabet hanging on the wall. The doctor was very surprised. "Does she know the letters?", the doctor asked. "Ask her", my dad replied.

9. ‘Whisper’. Whispering is something inaccessible to me. It is something that my hearing cannot catch or understand. It appears to me as bright, pastel, almost white, but with multifaceted shades, yet due to my condition, I perceive it as some sort of uniform noise.

10. ‘Anya’. At the store, I couldn't understand the cashier's question. I asked again and still didn't understand. My daughter quickly figured it out and on her own initiative repeated the cashier's question to me. I understood her easily, even though she said it in her usual voice and tone. Such help from her made me so happy!

11. ‘Mimicry’. The message from my parents (especially my dad, who was the one who took care of me the most) was very clear: I had to act normal. When people looked at me or talked to me, I had to behave in a way that no one would suspect that I was hearing-impaired. So that my dad could say to someone behind my back, "She doesn't hear well". And the person wouldn't believe it right away. I read that message crookedly but approached it consciously: mimicry to the detriment of myself became my second ‘self’.

12. ‘Drawing’. I've been drawing for as long as I can remember. My mom says that my first drawing was at 9 months old with markers on a blanket in my crib. The crocodile I drew at 2.5 years old can still be recognized in the preserved childhood drawing my mom kept. Then there was art school, which I always attended with joy, unlike regular school, which I avoided.

13. ‘Competition’. I won an English language competition where the prize was a year-long trip to the USA with a host family. It was free, and I was the only one from my school who participated. None of the teachers had any expectations of me, and on one hand, I am proud of it, but on the other hand, I think it's only because I have a hearing impairment and the organizers accommodated me by removing the listening component that I couldn't understand.

14. ‘Mimicry 2’. I was asked a question that I didn't catch. Based on the intonation and questioning look of the person, for some reason, I assumed it was a yes/no question and involuntarily nodded. Seeing how surprised the person was, I immediately realized that I guessed wrong, and my hesitation to ask again and my mimicry of normalcy played a cruel joke on me once again.

15. ‘Dad’. I'm daddy's girl. My dad loved me very much. When we watched movies, he would always quietly tell me the plot and lines because I couldn't understand the TV speech. I find it difficult to understand speech distorted by the speakers of a TV, phone, or tape recorder. We also had a record player and vinyl records. I could hear the voice, but I rarely understood what was being said. But they often turned it on for me in the hope that I would be able to understand.

16. ‘Telephone’. I hated the telephone and attempts to involve me in phone conversations. I didn't understand anything in the voice coming from it. I consciously eliminated the telephone from my life. But my dad didn't lose hope. One day, he asked me to talk to my grandmother, his mother. I refused very abruptly. He got upset, and I had to apologize to my grandmother later. I didn't understand why I had had to apologize.

17. ‘America’. It was both difficult and easy for me in the USA. It was difficult because of the abundance of completely different audio information and total immersion in a different language environment. It was easy because I carried a notebook and pen with me and calmly asked someone to write down a question when I couldn't understand it, after all, it was allowed for a foreigner. A question written down didn't pose any difficulties because I knew English. And people were friendly towards me.

18. ‘Interpreter’. When Anya was little and was just starting to speak, I found it difficult to understand her. I couldn't tune in to her speech, which was so unclear at first. And the older child often acted as her interpreter. That was particularly useful in conflict situations when Anya started to get upset because she wasn't understood and couldn't get what she wanted. It turned out to be so convenient that he interpreted Anya's message not only to me but also to the rest of the family.

19. ‘University’. After spending the entire 10th grade in the USA, I was hopelessly behind my school curriculum. Instead of a gold medal, I continued my studies at an absolutely relaxed pace and decided to apply to the Faculty of Philology (I was no longer worried about English). But learning new languages turned out to be very interesting. Thus, I started studying Arabic and French and was shocked at myself because of that.

20. ‘Contemporary Art’. It is never too late to choose yourself, to get to know yourself, to understand what you want and why you are here.

|